私達は、

- 土地家屋調査士

- 司法書士

- 税理士、測量士補

の国家資格を保有する専門家で構成されたチームです。

東京島嶼部の所有者不明土地問題の解消のため、それぞれの専門性を活かしてサポートを続けています。

Table of Contents

~適切な土地管理で、地域の未来を守る~

日本の土地管理の現状をご存じですか

国土の約4分の1が所有者不明土地という現実

現在、日本では土地の管理について重要な転換期を迎えています。

国土交通省の調査によると、2022年時点で日本の国土の約24%が所有者不明土地となっています。その面積は九州の総面積に相当し、さらに2040年には約720万ヘクタールまで増加すると予測されています。

所有者および管理責任者が不明で、適切に管理されなくなった土地は、地域社会にさまざまな課題をもたらし、私たちの暮らしと地域の持続可能な発展に影響を与えています。

管理不全土地がもたらす5つの社会的課題

1. 防災面での課題

管理が行き届かない土地や建物は、老朽化により安全面での課題が生じることがあります。

- 台風時:屋根や外壁の飛散リスク

- 地震時:倒壊による道路の通行障害

- 火災時:枯れ草等からの延焼リスク

2023年の調査では、管理不全の建物に関連する被害事例が全国で報告されており、適切な管理の重要性が認識されています。

2. 環境・景観面での課題

管理が行われない土地は、環境面での問題を生じさせることがあります。

- 雑草の繁茂:適切な管理がなされず、周辺環境への影響

- 不法投棄:管理不在により、ごみの不適切な処理が発生

- 野生動物の生息:管理されない土地への野生動物の定着による農作物への影響

3. 地域コミュニティへの影響

管理不全土地の増加は、地域社会の持続性に影響を与えます。

- 地価への影響:周辺の不動産価値への影響

- インフラの維持:住民減少によるインフラ維持の課題

- 生活サービス:地域の生活関連サービスの維持困難

4. 公共事業・地域開発への影響

所有者不明土地は、必要な公共事業や地域開発の実施に影響を与えます。

- 道路整備:用地取得の困難による事業の長期化

- 防災工事:河川改修や砂防施設の整備への影響

- 復興事業:災害復興事業における用地取得の課題

5. 次世代への継承に関する課題

時間の経過とともに、土地の権利関係はより複雑になります。

- 権利関係の複雑化:相続人の増加による権利関係の複雑化

- 処理費用:時間経過に伴う処理費用の増加

- 相続の課題:管理困難な土地の相続に関する問題

現状に至った背景と要因

所有者不明土地問題がこれほど深刻化した背景には、日本社会の構造的な変化があります。

① まず、相続登記制度の変遷が大きな要因です。2024年3月まで、相続登記は任意とされていました。そのため、費用や手間を理由に登記手続きが先送りされるケースが多数存在し、時間経過とともに相続人が増加して手続きが複雑化してしまいました。

② 次に、人口構造の変化も大きく影響しています。2030年には高齢化率が31%、2050年には38%に達すると予測されています。同時に、若い世代の都市部への集中と地方部の過疎化が進行し、故郷の土地を管理する人がいなくなる状況が生まれています。

③ さらに、土地に対する価値観の変化も見逃せません。かつては「資産」として重視された土地も、現在では管理費用や固定資産税の負担から、活用が困難な場合には「負担」と感じられるようになっています。

④ 最後に、手続きの複雑性も問題を深刻化させています。境界確定、相続人調査、登記手続きなどには専門的知識が必要で、各種手続きに係る費用負担も大きく、一般の方にとってはハードルが高いのが現実です。

国の対策と新しい制度

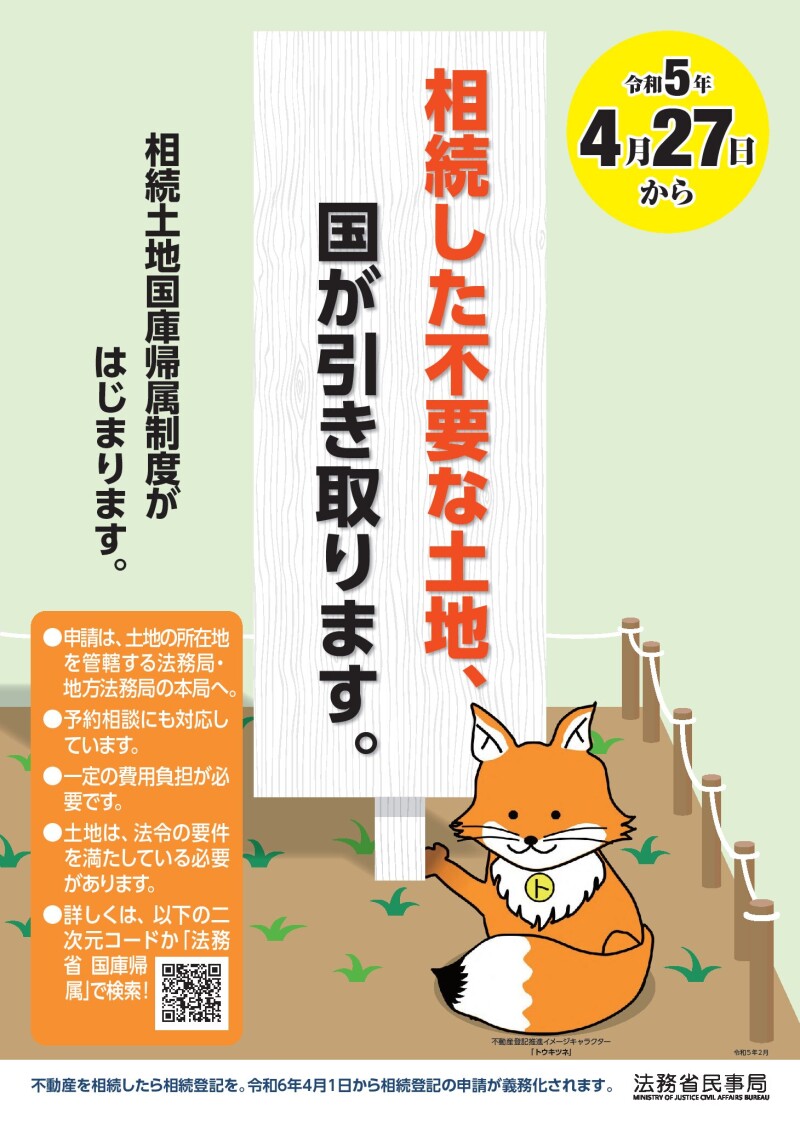

相続土地国庫帰属制度の創設

2023年4月27日より、「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。この制度により、一定の要件を満たす相続土地について、国庫への帰属が可能となりました。

制度の利用状況(2024年7月31日時点)

- 申請件数:4,134件

- 帰属承認:1,871件

制度の利用は進んでいますが、さらなる周知が必要な状況です

相続登記の義務化(2024年4月施行)

2024年4月から、相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならず、正当な理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料が科されることになりました。

さらに、2026年4月からは住所変更登記も義務化されます。

所有者の氏名や住所に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があり、こちらも怠った場合は5万円以下の過料が科されることになります。

これらの義務化は、所有者不明土地の発生を予防し、土地の流通や活用を促進するための重要な施策です。

「相続土地なんでも相談所」の取り組み

専門家としての責任と使命

「相続土地なんでも相談所」は、土地家屋調査士、司法書士、税理士、測量士補からなる士業専門家集団です。私達は、チームで土地問題の解決と適切な土地管理の支援に取り組んでいます。

私たちの強み

私達は、各制度に関する深い知識に加え、測量技術、登記や申請手続きに関する実務的なノウハウを保有しています。特に、現場を大切にし、可能な限り実際に現地を訪れて、土地の状況を自分たちの目で確認しています。

私たちの活動の主なステージは東京島嶼部です。

アクセスが困難な島しょ部でも、私たちは実際に足を運び、地域の土地問題解決に取り組んでいきます。

相続土地国庫帰属制度の活用支援、境界確認から測量、登記申請まで、土地に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートできる体制を整えています。

今後に向けた提言

土地問題を解決し、将来のトラブルを避けるためには、まず現状を正確に把握することが重要です。

所有する土地の登記状況を確認し、将来の相続に備えた準備を進めることをお勧めします。特に、土地の境界が不明確な場合は、将来的に大きな問題に発展する可能性があるため、早めの対応が必要です。

また、土地に関する手続きは複雑で専門的な知識が必要な場合が多いため、一人で悩まずに専門家への相談を検討してください。早期に相談することで、問題が複雑化する前に適切な対応が可能となり、結果的に時間と費用の節約にもつながります。

さらに、土地の管理は長期的な視点で考えることが大切です。家族間で土地の将来について話し合い、相続が発生する前から準備を進めることで、スムーズな引き継ぎが可能となります。

相続土地国庫帰属制度をはじめとする各種制度を理解し、必要に応じて活用することも、選択肢の一つとして検討してみてください。

ご相談はお問い合わせフォームから

東京島嶼部の土地に関するお悩みのご相談を承っております。

以下のようなご相談に対応しています。

- 相続した土地の管理に困っている

- 将来の相続に不安がある

- 土地の境界が不明確

- 相続土地国庫帰属制度について詳しく知りたい

- 所有者不明土地の調査を依頼したい

初回相談は、オンライン相談(Zoom)、メール、電話で受け付けています。必要に応じて、現地訪問による対⾯相談も⾏います。

東京島嶼部の相続⼟地に関するご相談は、お問い合わせフォームからどうぞ。